こんにちは、ヴォーカリストのabbie k(アビー・ケイ)です。

よく、歌が上手いとか下手とか言いますが、その明確な基準は何か知っていますか?

また、漠然と「歌がうまくなりたい」という人がいますが、具体的にどんなスキルを向上すれば、歌がうまくなるのでしょうか?

私も歌を習い始めたころは、とにかくお手本とする歌手のまねを必死ですれば、上達できると思っていただけで、具体的にどんなポイントに気を付ければいいのか理解していませんでした。

しかし当時レッスンを受けていた先生から、歌の三大要素とは何かを教えていただいてから、練習する際にむやみにモノマネをするのではなく、ポイントを押さえて効率的にできるようになりました。

そこで今回は、歌の技術的な上手、下手を決める歌の三要素と、それぞれの上達法をお届けいたします。

歌の三要素 その1:発声

三大要素のまず初めに挙げられるのは、発声です。音楽に合わせて、どんなに正確に歌っていても、発声方法が間違っていれば、上手な歌とは言えません。

では、正しい発声方法とは何でしょうか?

それは、まずお腹に息の圧力をがきちんとかかっている状態で、声が出ていること、そして、喉がリラックスした状態で、無理なく声が出ていることです。

お腹に圧力がかかっている状態とは、歯と歯の間から勢いよく息を「スーーーツ」と出してみると、お腹が少し硬くなって、外に向かって圧力がかかっているのが分かると思います。

それの状態を歌の発声の時も心掛けなければいけません。この圧力がないと、しっかりしと安定した声は出ません。

これはどんなに小さな声で歌う時も、声を出している時は常にキープしている必要があります。

歌っていて、何か声が安定しないな、物足りないなと感じたときは、自分の下腹に手をあてて、圧力がかかっているか確認してみましょう。

そして日頃から、勢いよく息を「スーーーツ」と10拍ほど出す練習をしましょう。

私も歌を学び始めた当初や今でも、歌っていて何かが足りないと感じたときは、たいていお腹の圧力が足りていない時です。

お腹に息の圧力がしっかりかかると、瞬時に声にしっかりとした土台ができて、安定感が増すので、人が聴いても安心して聴ける歌になります。

そして、喉がリラックスしている状態とは、 きちんと舌の根元が下がって、喉の奥が開いた状態で歌えていることです。喉が閉まって力んだ状態で歌う、いわゆる喉声と反対の状態です。

喉が閉まった状態で歌うと、まずすぐに喉が痛くなるので、長時間歌う事ができません。出せる音域も狭いものに限られます。そして何より歌っている本人が苦しいです。

個人的に、喉をリラックスして声を出せるようになる為に、一番効果的で簡単な方法は、写真の様に舌を思いっきり、「あっかんべーっ」と出したまま、発声練習をすることでした。

喉を閉めないで声を出して!と言われても、歌っている時、自分の喉がどの様な状態になっているのかを自分で見ることはできない為、何をどう気を付ければよいのかわからないですよね?

でも、舌をおもいっきり出している状態では、喉は基本的に閉まった状態になりにくいんです。故意に喉に力を入れない限り、普通に声を出せば、自然と喉が開いた状態になります。

これを利用して、私はいつも舌をおもいっきり出したままで、一通りの音階練習を約10分ほどやります。

そうすると、喉が開いた状態が定着して、その後しばらくは喉が無理なく開いた状態で発声することができます。

私は、日々の発声練習はもちろん、本番前にこれを欠かさずやることで、喉がリラックスした状態で、無理なく、長時間歌えるようになりました。

歌の三要素 その2:リズム

歌の3大要素の二つ目に挙げられるのは、リズムです。リズムと言ってもメトロノームのように、機械的に正確かという意味もありますが、いわゆるその曲の”ノリ”をつかんでいるかどうかも含まれます。

メトロノーム的なリズムでは正確であっても、例えば、4/4拍子で、1拍目と3拍目にアクセントを置く表拍のノリと、2拍目と4泊目にアクセントを置く裏拍のノリとでは曲の印象がまったく違ってきます。

このリズムとノリを自分のものにするには、まずその曲を流しながら、自分で表拍の曲は表拍を、裏拍の曲には裏拍を曲に合わせて手拍子をたたけるように練習します。

そして、今度は曲に合わせて歌いながら、拍子をとれるように練習してみます。今度は膝をたたいてみましょう。

表拍の曲ならば、 アクセントがくる1拍目と3拍目を大きく片方のひざをたたいてみてください。 2拍目と4泊目に小さく逆側のひざをたたいてみてください。できれば椅子に座って、アクセントのときは、足も同時に鳴らしてみるといいでしょう。

例えば

1拍目:(右ひざ) 強く ←右足も同時にならす

2拍目:(左ひざ) 弱く

3拍目:(右ひざ) 強く ←右足も同時にならす

4拍目:(左ひざ) 弱く

これの繰り返しです。

裏拍の曲ならば、この反対ですね。

1拍目: (右ひざ) 弱く

2拍目: (左ひざ) 強く ←左足も同時にならす

3拍目: (右ひざ) 弱く

4拍目: (左ひざ) 強く ←左足も同時にならす

少し時間はかかりますが、地道にやってみてください。必ずリズムが自分に定着します。

普通の人なら歌っているうちに手拍子がずれてきたり、歌とかみ合わなくなって来ると思います。

しかしそれを、自分になじむまで何度も何度も繰り返していると、そのうちその曲ノリが自分になじんできて、上手くのノレている自分に気が付くでしょう。

歌の三要素 その3:音程(ピッチ)

歌の3大要素の二つ目に挙げられるのは、音程(ピッチ)の正確さです。

音程とは英語で Pitch ( ピッチ )や Intervalと訳される様に、絶対的な音が身についているかというより、音と音との間隔が正確であると考えたほうが、分かりやすいかもしれません。

つまり、ドレミファソラシドそれぞれの音を一つ一つ正確に覚えていって、音程がよくなるのではなく、ドとレ、ドとミ、ドとファの間隔がどれくらい離れているのかという感覚を身に着けたほうが、近道ではないかと思います。

そして、その音と音との感覚を身に着けるには、音声だけで聴いて覚えるよりも、目で実際に確認したほうが、ずっと分かりやすいです。

目で確認するには、鍵盤でメロディを弾いてみるのが一番です。音程を改善したいという方は、小さいものでかまいませんので、キーボードを用意されることをおすすめします。

もしそれが難しい方でも大丈夫!スマホでキーボードアプリをダウンロードしましょう。

そして、何か簡単な曲を弾いてみます。

例えば童謡の「チューリップ」。

♪咲いた~、咲いた~、チューリップの花が~♪は、「ドレミ ドレミ ソミレド レミレ」です。

そして、鍵盤をよく見て弾きながら、一つ一つ音名で歌ってみます。

♪ ドレミ~ ドレミ~ ソミレド レミレ ~♪

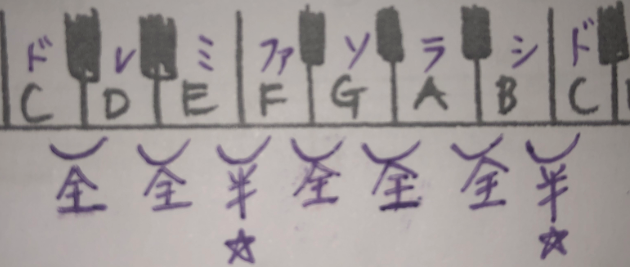

下に、分かりやすいようにドレミファソラシド(C D E F G A B C)の鍵盤の絵を書いてみました。

鍵盤の下に「全全半全全全半」と書いているのはそれぞれの音の間隔を表しています。

全=「全音」半=「半音」のことです。

全音とは半音二つ分から成り、半音とは半音一つだけから成っています。

♪咲いた~、咲いた~ ♪の「ド」と「レ」と「ミ」の間隔は全て全音(半音二つ分)です。

ドとレの間は、ド#とレの半音2つ分

レとミの間は、レ#とミの半音2つ分

次に、♪チューリップの花が~♪の「ソミレドレミレ」は、先ほどの♪咲いた~、咲いた~♪の「ドとレとミ」の半音二つ分の間隔より、少し広くなります。

「ドレミ ドレミ」の「ミ」から次の「ソミレド」の「ソ」への間隔は上の図で見ると分かるように、 ファとファ#とソの半音3つ分になりますね。

という事は、「ミ」から「ソ」に上がるとき、先ほどの「ドレミ」の時より、少し間隔が大きくなるな、と意識して歌うことが大切です。

いつも歌う時に、一音一音、次の音との間隔を意識して歌うようにすれば、大きく音を外すくとはなくなります。その為には、必ず鍵盤を弾きながら練習するようにすれば、聴覚だけでなく視覚的にも、感覚の狭い広いを理解することができます。

そして注意が必要なのが、上の図でも☆を付けている通り、「ミとファ」「シとド」の間隔だけ、他の音と違って半音(半音一つ分)だということ。

私も実はそうでしたが、「ドレミファソラシド」の全ての音をなんとなく同じ間隔で歌っていませんか?(笑)

「ミとファ」「シとド」 だけ、間隔が狭いんですよ、実は!(笑)

この事実を知るだけで、これから 「ミファ」「シド」が曲中で出てきた時に気を付けるようになると思います。これは音程を良くする上で非常に大きな一歩です。

日頃から音と音との間隔に敏感になるだけで、次第に半音上がるとはどれくらい高くなるのか、全音上がるとはどれくらい高くなるのかの感覚が、時間はかかりますが、身についてくるはずです。

かく言う私も以前人前で、ピッチが低い!と注意を受けたこともあり、ピッチには相当な苦手意識があります。

それ以来、全部ピッチ高めで歌うクセがついたりした時期もありました。

一説には、ピッチは低いよりも、少し高い方がまだましとおっしゃる方ももいますが…。

その後、いろんな思考錯誤をした結果、漠然とピッチが悪いと悩まずに、とにかく鍵盤をさわりながら、目と耳で「音と音の間隔の感覚」!(笑)、を覚えていくしかないという結論にいたりました。

それ以来、一曲をマスタ―するために、必ず鍵盤で音確認をする習慣をつけたおかげで、ピッチがかなり改善されてきたと思います。よく考えたら、曲を耳で聴くだけで正確なピッチを取るなんて、至難の業ですよね!

そして、人間は機械ではないので、正確なピッチと言っても寸分たがわずというのは、なかなか難しい話です。ですので、とりあえずは誤差の範囲に入るレベルを目指しましょう。

まずは、周りの人から特にピッチを指摘されたり、自分が聴いて気持ち悪いと思わなければ、最低ラインは守れていると思っておいてよいでしょう。

そして、歌いなれた歌でも、たまには鍵盤で音の確認をすることも忘れずに。意外にも、全然おかしな音で歌っていた!なんて事、結構あります(笑)

三要素以外に大切なもの

歌には、上記の「発声」「リズム」「音程」の三要素以外で大切な要素があります。

それは、声質や表現力、その人の放つ雰囲気などの、いわゆる歌唱テクニック以外の部分です。

三要素に、そういったプラスアルファの点が総合されて、あなたの歌が出来上がります。

歌の表現力については、以前の記事、「人を感動させる歌い方・歌の表現力が身につく、“気持ちの作り方”」で詳しく解説していますので、良ければご覧ください。

ちょうど、フィギュアスケートの技術点と芸術点(正確には、演技構成点?)をイメージしてもらうと分かりやすいです。

技術点ばかり高くても表現力がなければ、見ていて面白みのない演技になります。

逆に表現力があって芸術面で優れていたとしても、ジャンプでミスをしたり、転んでいたりしては美しいスケートとは言えないですよね。

歌も同じで、良い歌い手は、技術と芸術性の両方の要素をバランスよく持っていると思います。

つまり、技術の高さだけを見せるような歌でも人は感動しないですし、逆に基礎をおろそかにした、我流の表現だけを全面に出していても、歌は人の心には届きません。

必ず、この二つはセットではじめて意味をなすものです。

基礎力があるからこそ、自分目指す世界観の表現が可能になり、自分の目指す世界観があるからこそ、基礎的なテクニックが意味のあるものとして輝いてくるのです。

三つの要素の関係性

自分の経験上、この技術的な三要素のうち、一つ目の章で解説した「発声」が、すべてのキーを握っていると思います。

その理由は、喉や体が力んでいては、良いピッチを保つ事も、その曲のリズム(ノリ)を表現することも、できないからです。

力んで閉まった喉での発声は、そもそも音程をコントロールできる状態ではありません。そして喉が力んでいるということは、体にも力が入っているので、体全体でリズムを刻んで、音楽にノルことができません。

逆に言うと、リラックスした発声が手に入れば、後の二つは、もちろんトレーニングは必要ですが、自然と少しずつ向上してきます。

それが、「歌の基本は、とにかく発声!」と言われるゆえんかもしれません。

まとめ

以上が、歌の三要素と私が取り組んでいる、その上達方法です。

歌の技術的な上手い下手を決定する、最も重要な要素は、発声、リズム、音程になります。

それらの三要素は発声をベースとして、密接な関係があります。

そしてそこに、その人独自の世界観や表現方法が加わって、一つの歌が出来上がります。

是非、上記のポイントを意識して歌を聴いたり、レッスンに取り入れたりしてみてください。

歌が今までと違ったものとして、とらえられると思います。

この記事が、少しでもそんなあなたの参考になればうれしいです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。